生育する環境が昆布のいろいろな区分に影響するため、産地が銘柄となります。

昆布の国内生産量はほとんどが北海道から採取されており、全体のほぼ95%に相当します。青森、岩手、宮城県の東北3県では5%前後となっています。

昆布は、日本では14属45種あり、全世界では、北半球に26属、南半球に9属生育しています。寒流系の褐藻類である昆布は、日本では宮城県以北の太平洋岸と北海道全域に分布し、とくに北海道が主産地となります。

日本沿岸における昆布の分布を見ると、寒流(北海道の太平洋の親潮)の流れる沿岸部では、長昆布、日高昆布、羅臼昆布等が見られ、対馬暖流の北上する日本海沿岸や、オホーツク海沿岸は細目昆布、利尻昆布が、また暖流と寒流の交錯する噴火湾から津軽海峡の沿岸には真昆布が成育しています。

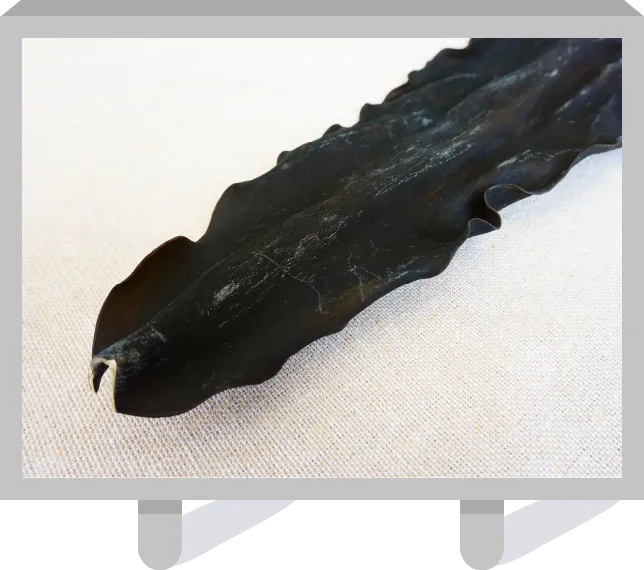

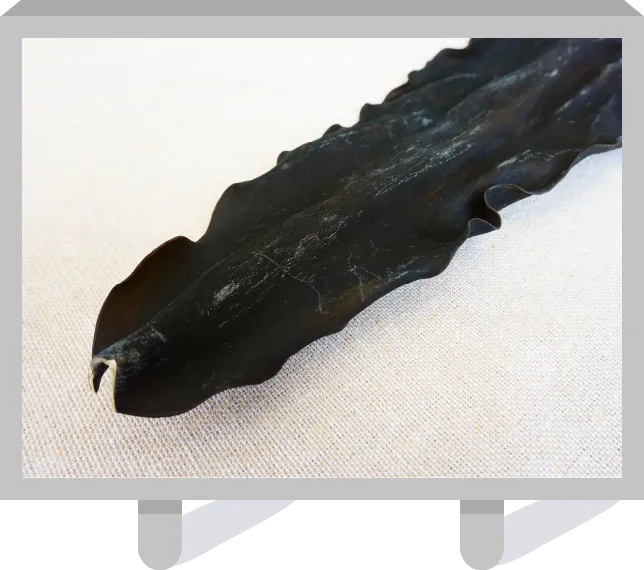

真昆布まこんぶ

最も代表的な良質の昆布。肉厚があり幅も広い。

利用方法

上品な甘味をもち、清澄なだしがとれますので、鍋物に適しています。また、肉厚なので佃煮にも適しています。

加工品への利用

主にそのまま出し昆布として利用されます。また、塩こんぶやとろろ昆布、佃煮昆布に使用されることもあります。

形状

葉色は淡褐色、葉の長さ1~8m、幅は12~30cmと広くなり、下部で幅広いくさび形になって茎につながります。切り口の色で、白口元揃(白色)と黒口元揃(黄色)に区分されるものもあります。

生息地

道南の渡島(おしま)支庁白神(しらかみ)岬から函館市、恵山(えさん)を経て噴火湾にいたる地域。恵山岬を境界とし、南茅部(みなみかやべ)から砂原(さわら)に至る沿岸は白口浜とよばれ、恵山岬から汐首(しおくび)に至る沿岸が黒口浜と呼ばれ、汐首から函館市に至る地域が本場折浜と呼ばれます。本州は青森県下北半島・岩手県・宮城県の沿岸。成育する水深は7~8m。

産地名

白口浜

木直(きなおし)、尾札部(おさつべ)、

川汲(かっくみ)、安浦(やすうら)、臼尻(うすじり)、大船(おおふね)、鹿部(しかべ)

黒口浜

椴法華(とどほっけ)、恵山、古武井(こぶい)、

尻岸内(しりきしない)、日浦(ひうら)、東戸井(ひがしとい)、戸井(とい)

本場折浜

小安(おやす)、石崎、銭亀沢(ぜにかめざわ)、

宇賀(うが)、根崎(ねさき)、函館(はこだて)

など

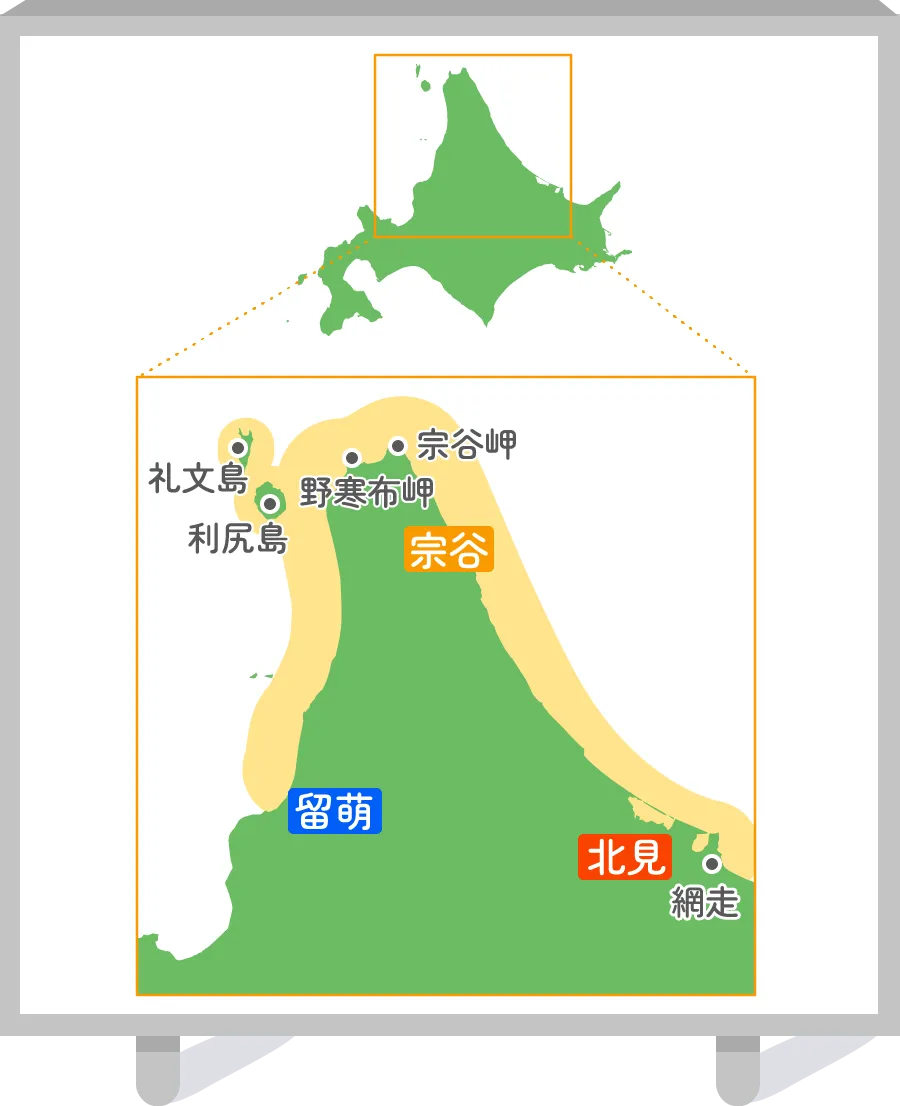

利尻昆布りしりこんぶ

甘みもあり、真昆布に比べ、塩味があり硬い感じがします。特に京都の会席料理に好んで使用されています。

利用方法

味が濃く香りも高い透明な澄んだだしがとれますので、お吸い物や鍋物、特に湯豆腐に適しています。また、漬物を漬ける際に一緒につけてもおいしく召し上がれます。

加工品への利用

主にそのまま出し昆布として利用されます。また、肉質が硬く、削っても変色しないため、高級おぼろ・とろろ昆布にも利用されます。

形状

真昆布より幅が狭く、葉の基部は細いくさび形。色は黒褐色、葉は固くなっています。

生息地

利尻・礼文両島と留萌(るもい)以北、稚内の野寒布(のしゃっぷ)岬、宗谷(そうや)岬を経てオホーツク海沿岸網走に至る地域。

産地名

宗谷

利尻島〈沓形(くつがた)、鴛泊(おしどまり)、

鬼脇(おにわき)、仙法志(せんほうし)〉

礼文島〈香深(かぶか)、船泊(ふなどまり)〉

稚内陸方〈稚内、声問(こいとい)、宗谷(そうや)〉

北見

留萌

など

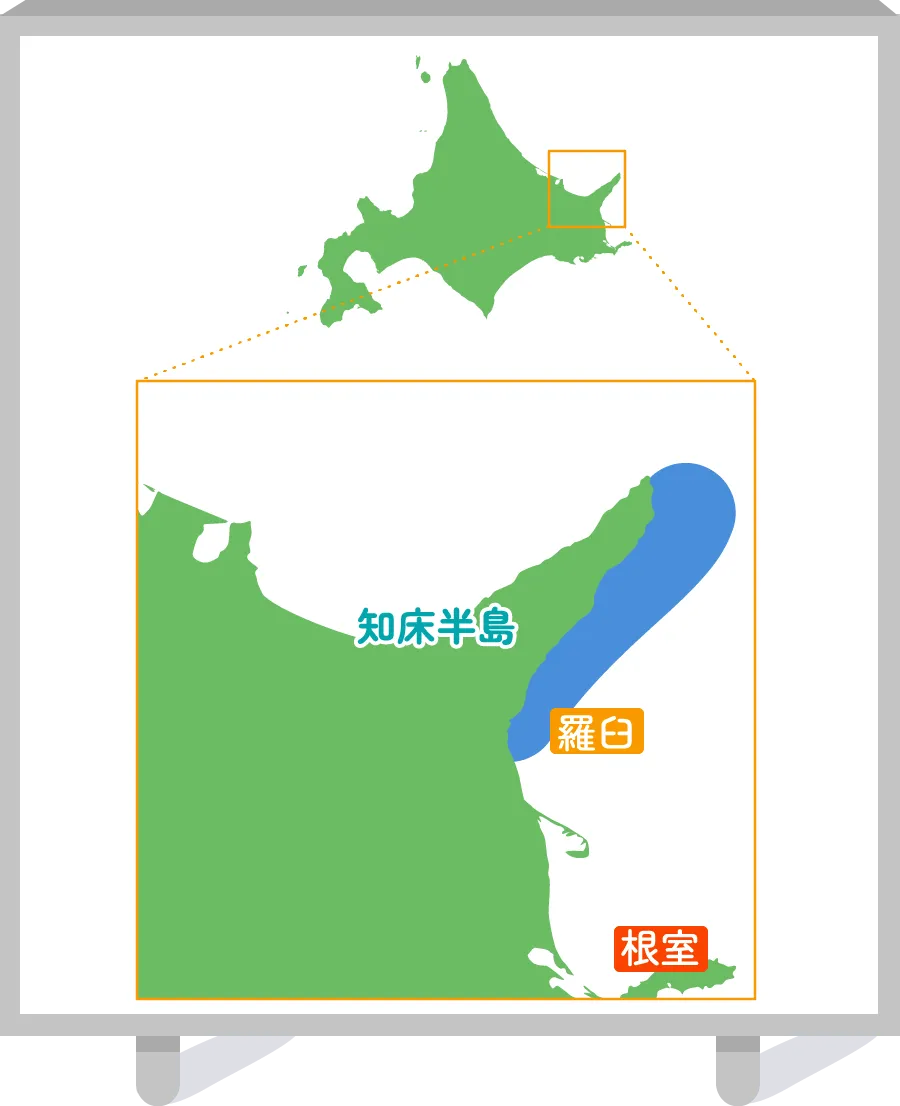

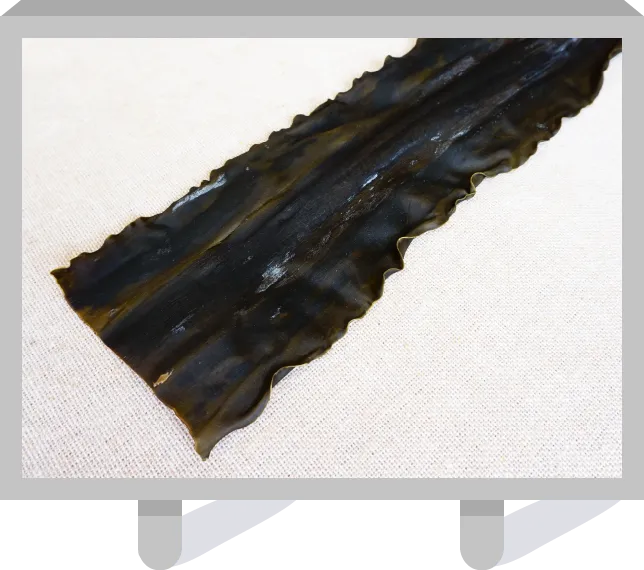

羅臼昆布らうすこんぶ

正式名は「りしり系えながおにこんぶ」といいます。だし汁がにごるという特徴がありますが、香りがよく柔らかく黄色味を帯びた濃厚でこくのあるだしがとれます。そのだしのおいしさから、「だしの王様」とも呼ばれます。

利用方法

非常に濃厚なだしが取れるので、煮物や鍋物などのだし汁に適しています。

加工品への利用

主に出し昆布として利用されます。他に、昆布茶、おやつ昆布、佃煮などにも加工されています。

形状

葉巾が広く幅20~30㎝、葉の長さは1.5~3mとなりますが、さらに大きくなることもあります。表皮の色により黒口(黒色)赤口(赤褐色)に区別します。(黒口は半島尖端寄り、赤口は半島南端寄りに比較的多くなっています。)

生息地

知床(しれとこ)半島の根室側(国後島側)沿岸のみに生息。

産地名

羅臼に統一されています。

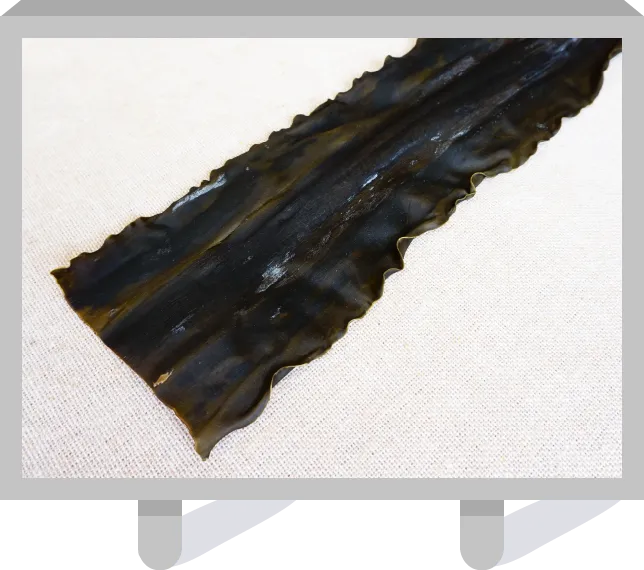

日高昆布ひだかこんぶ(三石昆布 みついしこんぶ)

植物学的な名は三石昆布ですが、日高地方で取られたものが、特に日高昆布と呼ばれています。 柔らかくて煮えやすく、味も良いので、いろいろな用途に使える万能昆布です。

利用方法

柔らかくなりやすいので、煮物の具材や昆布巻に適しています。味も良いので、出し昆布にも適しています。

加工品への利用

出し昆布や佃煮昆布、昆布巻などの原材料として幅広く使用されます。

形状

長さ2~7m、幅6~15cmと狭く、へりは波うちがありません。濃い緑に黒味を帯びています。

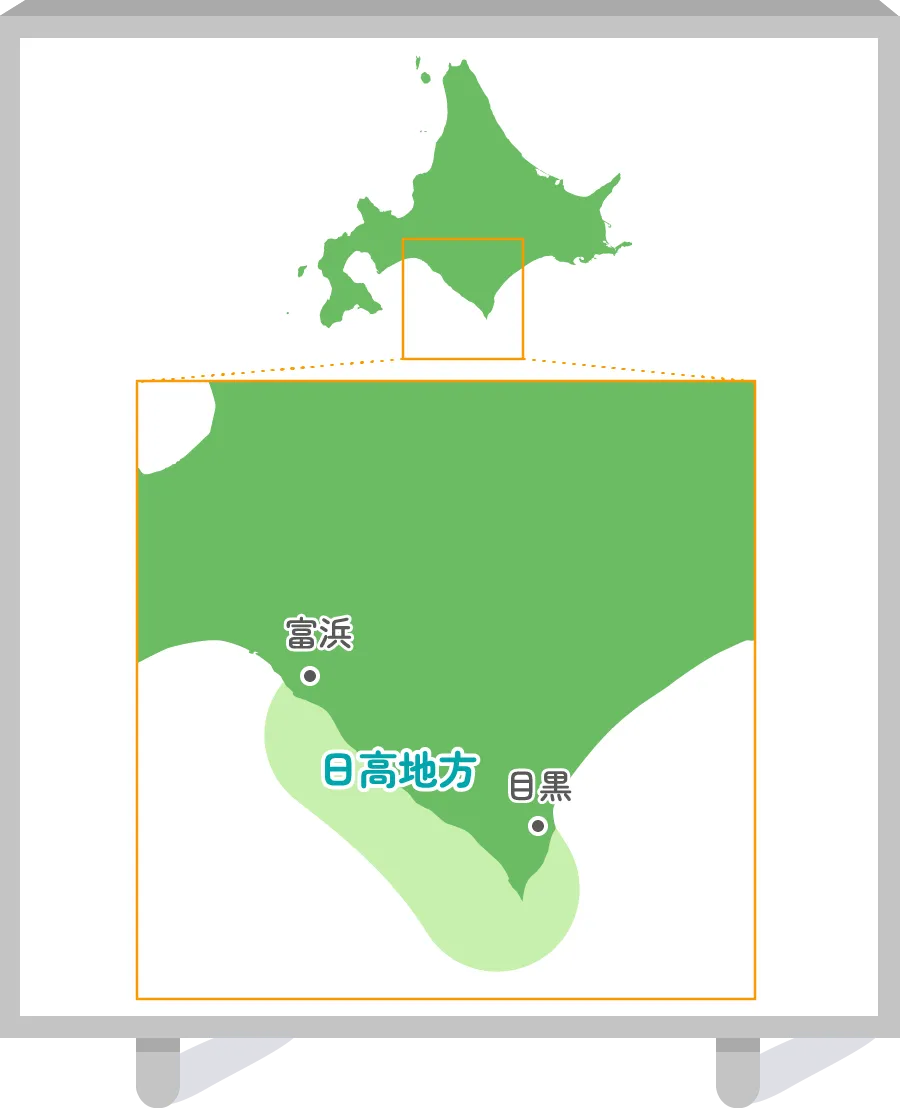

生息地

富浜(とみはま)からえりも岬を経て目黒までの日高地方沿岸。生育する水深は10~15m。

産地名

富浜(とみはま)、門別、厚賀(あつが)、

節婦(せっぷ)、入船(いりふね)、

東静内(ひがししずない)、春立(はるたち)、

三石(みついし)、鳧舞(けりまい)、荻伏(おぎふし)、東栄(とうえい)、井寒台(いかんたい)、浦河、白泉(しろいずみ)、鵜苫(うとま)、様似(さまに)、平宇(ひらう)、冬島(ふゆしま)、

幌満・旭(ほろまん・あさひ)、近笛(ちかふえ)、本幌(ほんぽろ)、歌別(うたべつ)、

歌露・東洋(うたろ・とうよう)、岬、庶野(しょや)、目黒

など

長昆布ながこんぶ

細長い昆布で最も生産量が多く、大衆的な加工材料です。

加工品への利用

佃煮昆布、昆布巻、煮昆布、おでん昆布の材料として使用されます。

形状

葉は幅6~18cm、長さは最大20mに達するものもあり、色は灰色を帯びた黒。

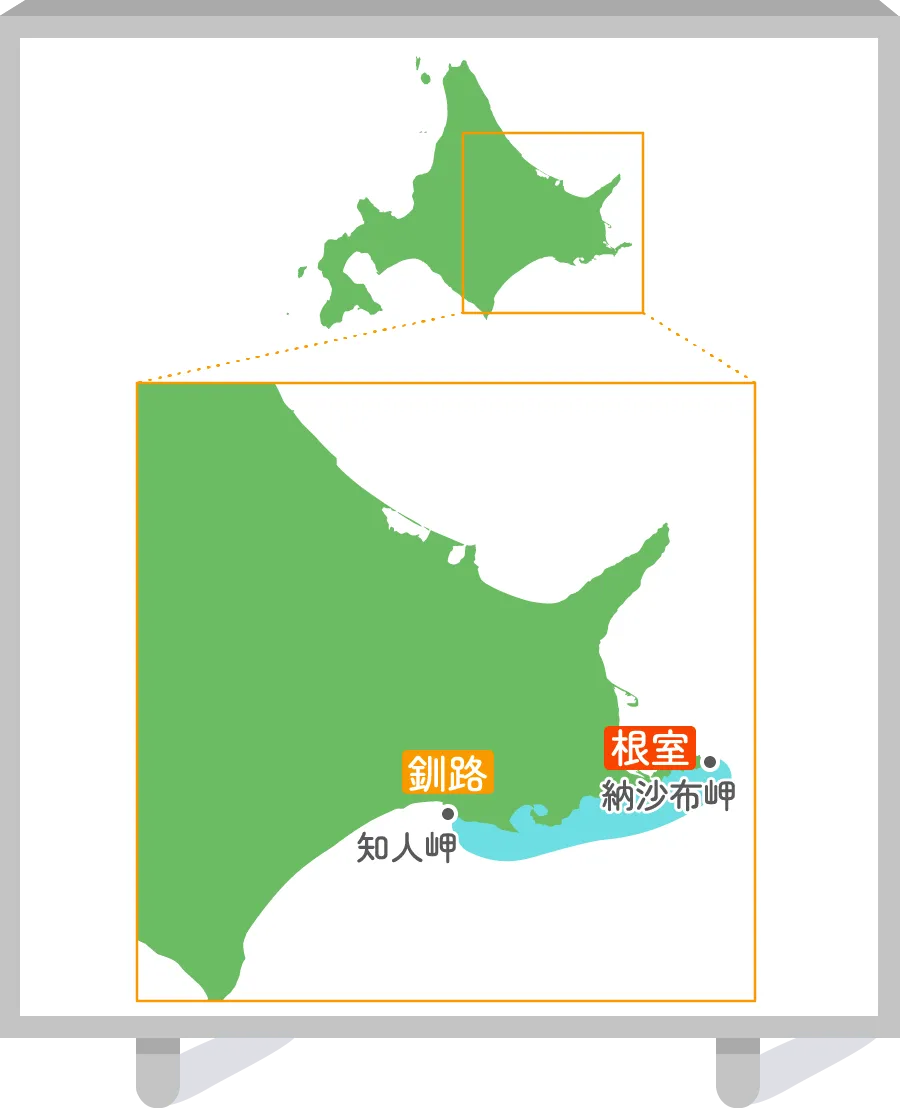

生息地

釧路知人(しりと)岬以東、根室納沙布(のさっぷ)岬までの太平洋沿岸に生息しています。

産地名

釧路

釧路東部、昆布森、厚岸(あっけし)、

散布(ちりっぷ)、浜中

根室

落石(おちいし)、根室、歯舞(はぼまい)、貝殻

など

細目昆布ほそめこんぶ

1年生昆布で切り口が白く、細目の葉形で粘りが強い昆布です。普通満1年目の終わりごろに流失するので、1年目の夏に採取します。

加工品への利用

とろろ昆布・納豆昆布の材料として使用されます。

形状

葉の長さは0.4m~1.5m程度、葉幅は5~15cm。色は黒色。切り口は全昆布のうち最も白い色をしています。

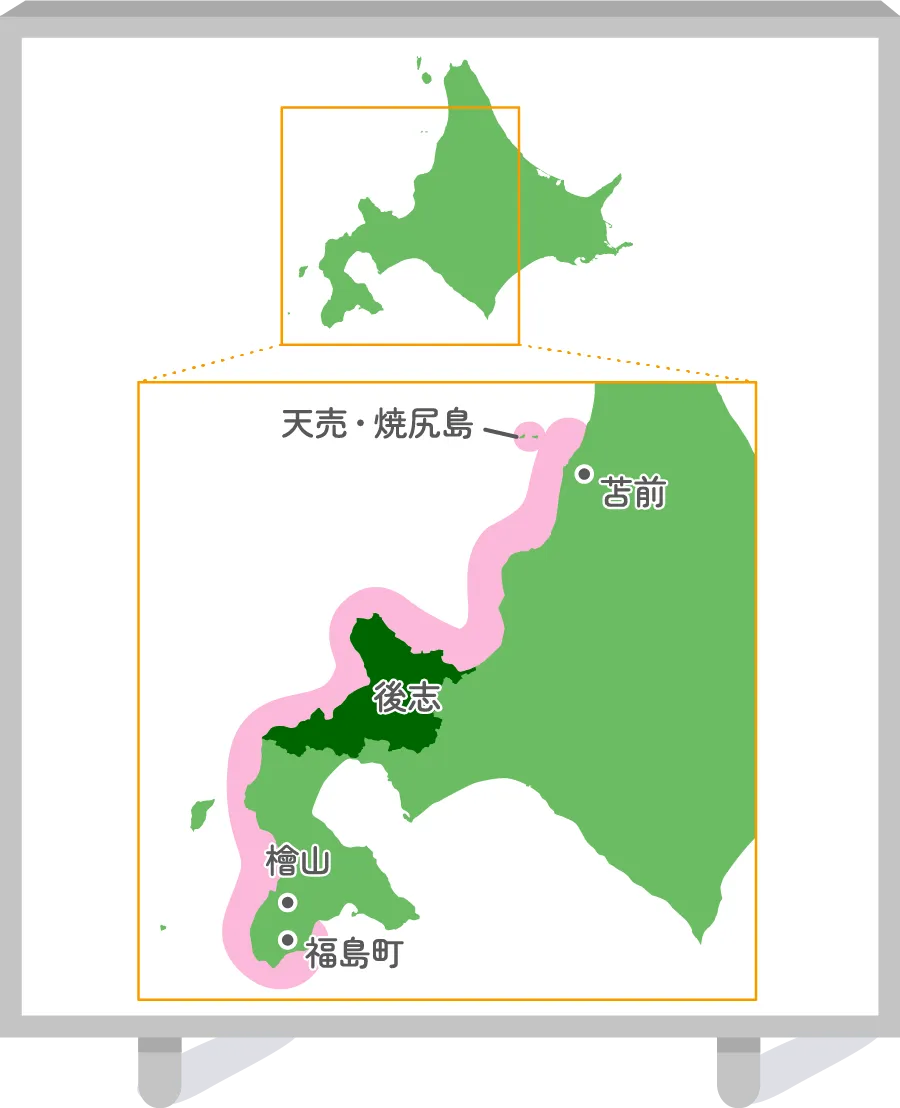

生息地

道南の福島町から檜山(ひやま)・後志(しりべし)を経て留萌(るもい)支庁苫前(とままえ)、羽幌(はぼろ)、天売(てうり)・焼尻(やぎしり)両島まで

がごめ昆布

藻体表面にかごの目に似た凹凸があります。粘りが非常に強いのが特徴です。 以前は海の雑草という扱いで、積極的に漁獲もされませんでしたが、特有の強い粘りに健康効果があると知られてからは注目されるようになりました。

加工品への利用

とろろ・おぼろ昆布や、納豆昆布、松前漬などの原料に利用されます。

生息地

函館や室蘭の沿岸。真昆布とほぼ同じ地域に生えています。

厚葉昆布あつばこんぶ

がっがら昆布とも呼ばれます。長昆布と同じ地域に生息しています。その名の通り、葉に厚みがあるのが特徴です。

加工品への利用

佃煮昆布、塩こんぶ、おぼろ昆布、バッテラなどの加工用として利用されています。

形状

葉の長さは2m~5m程度。黒色で白粉を生ずるものが多い。葉巾がひろく肉厚。中帯部は明瞭でなく両縁部は厚く狭い。

生息地

長昆布とほとんど同じ地域に生息。長昆布が波の荒い場所を好むのに対し、島や暗礁の陰、海底の凹地等、波の直接当たらない深みが生育場所です。

猫足昆布ねこあしこんぶ

根こんぶの部分が猫の足のような形なので、この名がつきました。

加工品への利用

とろろ・おぼろ昆布に多く利用されます。

生息地

歯舞、根室などの道東地域に生えています。

ややん昆布

磯臭い味があります。

形状

真昆布と似ていますが、葉元が鋭角状となっています。

生息地

室蘭地方の一部に生息します。

くきなが昆布

形状

濃い茶色で、葉巾は広く、肉薄で両縁部が広く、ひだが多くなっています。

生息地

根室沿岸に生息します。

青森県

大間地区のこんぶはやや褪せた色という特徴があります。下北昆布は独特の風味があります。

昆布の種類

真昆布、細目昆布

生息地

下北半島の北側(津軽海峡)には真昆布(通称下北昆布)が多く、津軽半島及び下北半島の東側(太平洋側)に細目昆布が多く生息しています。

岩手県

近年はわかめ養殖施設に自生する養殖昆布が出回っています。細目昆布と真昆布が混在生産される浜が多くなっています。

昆布の種類

真昆布、細目昆布

生息地

県北部より、宮古、釜石付近までに真昆布が多く、県南部には細目昆布が多く生息しています。

加工品への利用

手加工材料として使用されます。

宮城県

昆布の種類

おもに細目昆布

生息地

県北部気仙沼付近から牡鹿半島にかけて生産されます。