細切りや角切りの昆布を、水・醤油・みりん・砂糖などをあわせ長時間かけて煮て、最後に塩などをまぶしたもの。 塩吹き昆布と呼ばれることもあります。

酢溶液に漬け、やわらかくした昆布の断ち落としの部分を重ねてプレスし、昆布の側面を薄く糸状に削ったもの。

昆布を細切りや角切りにし、しょうゆと砂糖で甘辛く煮たもの。しいたけ、ごま、山椒、しそなどの具材と合わせたものも多くあります。

煮上がりやすい昆布が原料。昆布を水戻しして、にしん、さけ、たらこなどの具材を巻き、醤油と砂糖などで甘く煮たもの。

酢溶液に漬け柔らかくし、昆布の表面を帯状に薄く削ったもの。昆布の表面の黒い部分から削ったものは黒おぼろ、その後の白い部分から削ったものは太白おぼろ、白おぼろと呼ばれ、両方がまざったものは、むき込みおぼろ、黒白おぼろと呼ばれます。また、おぼろ昆布を削る際に固定しておいた削り残りの部分のことを「爪昆布」といいます。

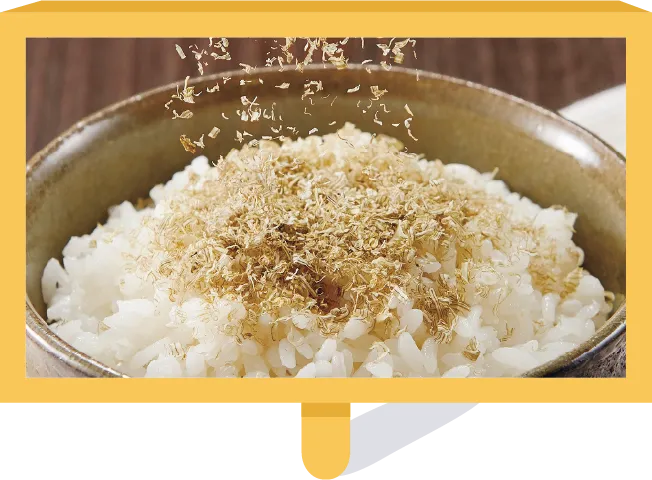

薄く削ったとろろ昆布を細かいチップ状にしたもの。ごはん・焼そば・お好み焼などにふりかけて食べます。

昆布とするめを、しょうゆ・酒・砂糖・酢を合わせたタレでやわらかくなるまで漬けたものです。昆布の食物繊維で、粘りがでます。

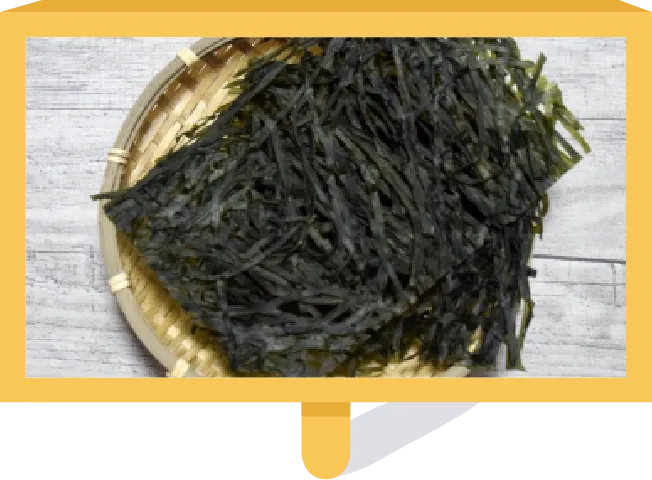

干した昆布を塩水や酢水につけてから1~5mmの細切りにし、乾燥させたもの。野菜といためたり、煮物に用います。

昆布を短冊状の食べやすい大きさに切ったものです。歯ごたえがあり、昆布本来のうまみも味わえるお菓子です。梅などをまぶしたものもあります。

昆布を裁断し、砂を落として結び、乾燥させたものです。結び昆布にはおでんなどの具材として利用されるもの(写真参照)、結婚式やお正月などの祝い事に利用されるものなどがあります。おでんに使うものは、味付けがしてあるものもあります。

乾燥した昆布を粉末状にして、調味料や食塩で味付けしたもの。湯を注いで茶のように飲んだり、料理の味付けとして用います。

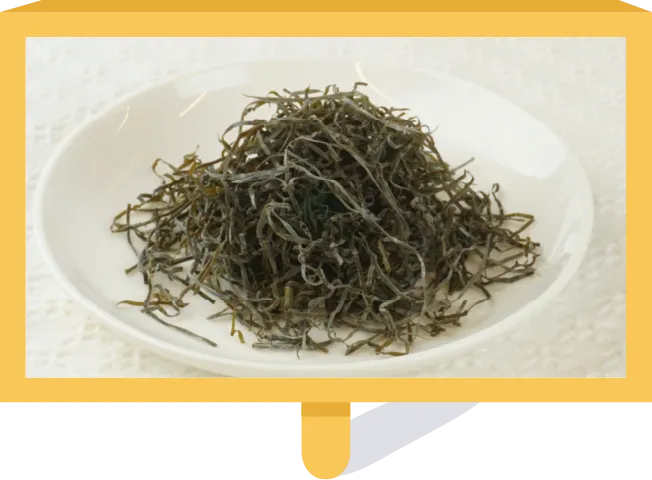

酢溶液に漬け、やわらかくしてから細かく刻んだものです。お湯を加えてかき混ぜると、納豆のように粘ることからそう呼ばれています。このように粘りを出してから、醤油などを加えて食べます。

昆布の根元に近い部分で、三角形です。一晩水に浸して、その水(昆布水)を飲むのが一般的です。

各種昆布を砂糖と酢を合わせた調味液に浸して熟成させ、乾燥させたもの。大正時代からあるお菓子です。

薄い昆布を細かく刻み、四角にすいて乾燥させたもの。水でもどしてから、煮物、炒め煮、酢の物などに用います。

霜地(下地)昆布とも呼び、おぼろ昆布を削った際に残る芯を使い、白くて薄い板状になった昆布。バッテラや押し寿司、魚の昆布じめなどに使われ、また西日本ではお飾り用として鏡餅には欠かせない昆布です。

蒸した昆布に、砂糖、みりん、酢などに漬けたり煮込んだりし、乾燥させたもの。(りゅうひ昆布で白身魚をまいたものをりゅうひまきと呼びます)

昆布は、食品衛生法により着色を禁じられています(加工品を除く)。