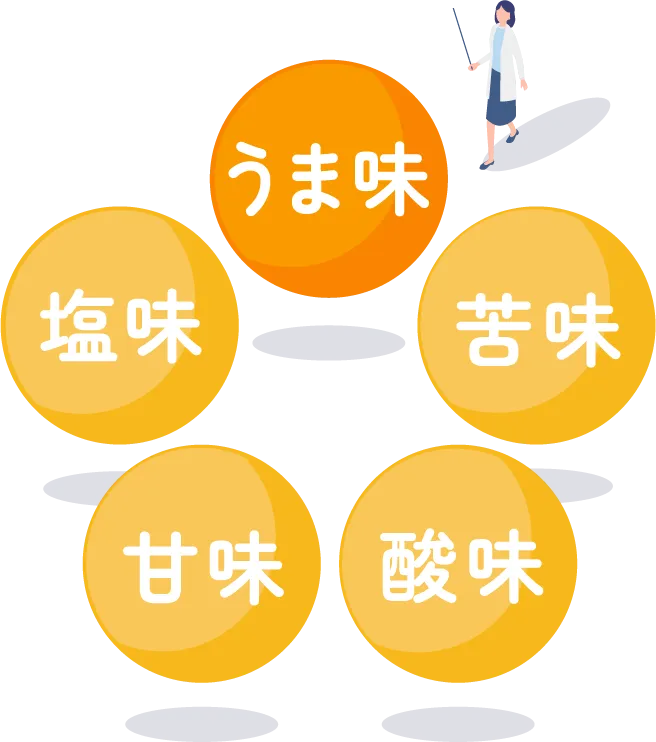

味の種類には、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」のほかに、「うま味」があります。かつて、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」の4種類が基本味とされていましたが、近年「うま味」が基本味として認められ、今では世界中に広がっています。

「うま味」を発見したのは東京帝国大学の池田菊苗(いけだきくなえ)教授。池田教授はドイツ留学中に食べたアスパラガスやトマト、チーズ等の食材には基本味の4つにあてはまらない味があると感じていました。

その後、池田教授の妻が作った昆布だしの湯豆腐にも同じ味を感じたことをきっかけに、昆布を使った味の研究が始まりました。そこで発見されたのが、「うま味」である「グルタミン酸」でした。

味の種類には、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」のほかに、「うま味」があります。かつて、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」の4種類が基本味とされていましたが、近年「うま味」が基本味として認められ、今では世界中に広がっています。

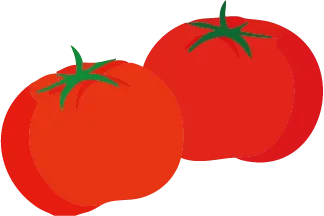

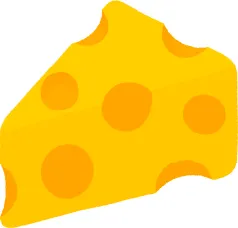

「うま味」を発見したのは東京帝国大学の池田菊苗(いけだきくなえ)教授。池田教授はドイツ留学中に食べたアスパラガスやトマト、チーズ等の食材には基本味の4つにあてはまらない味があると感じていました。

その後、池田教授の妻が作った昆布だしの湯豆腐にも同じ味を感じたことをきっかけに、昆布を使った味の研究が始まりました。そこで発見されたのが、「うま味」である「グルタミン酸」でした。

ちなみに、「辛味」はこの基本味には含まれません。辛味は味覚ではなく痛覚を刺激する感覚であるためです。

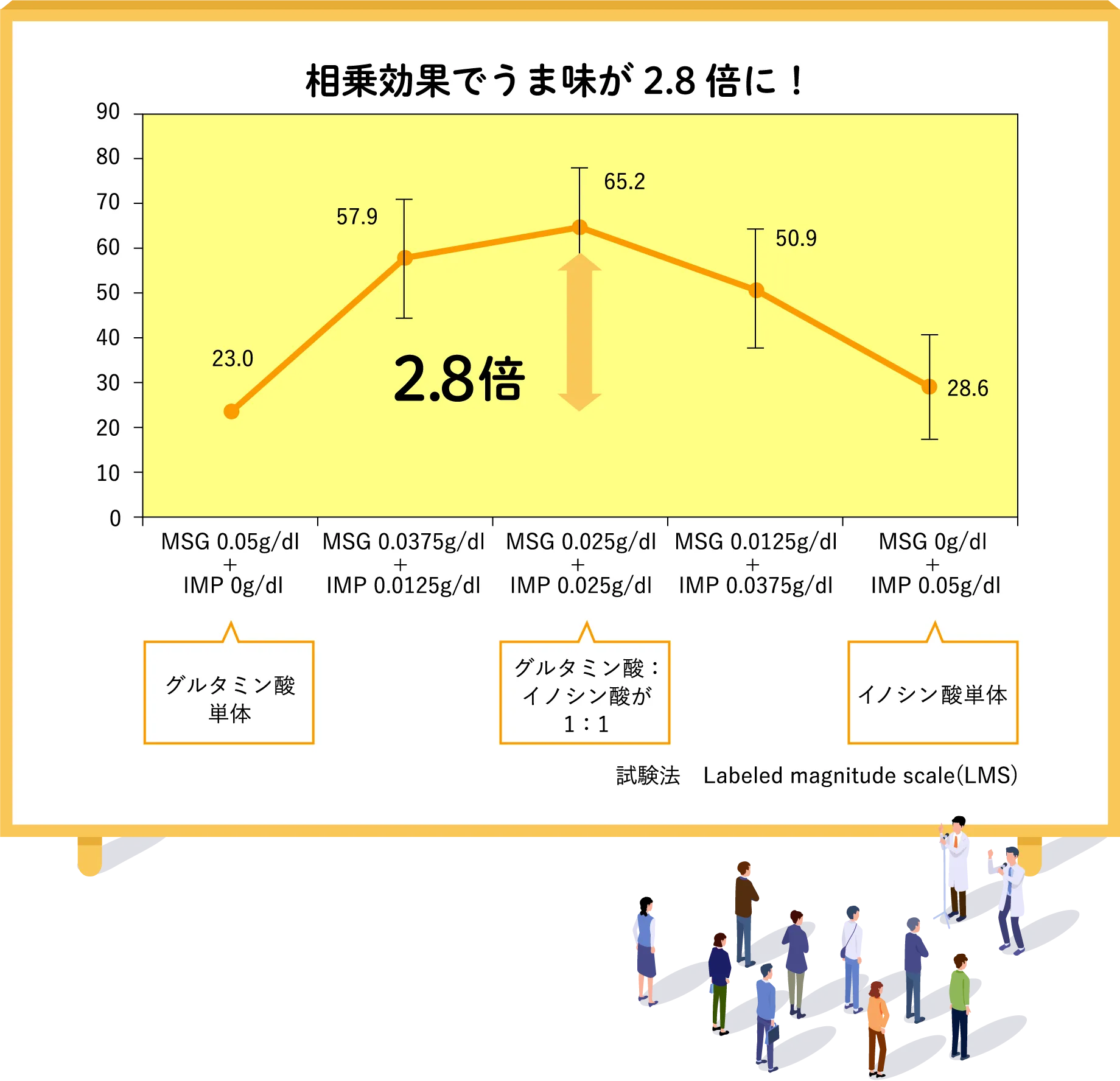

「グルタミン酸」はアミノ酸系のうま味成分で、核酸系のうま味成分である「イノシン酸」や「グアニル酸」と合わさることでうま味がぐんとアップします。これを「うま味の相乗効果」と呼びます。

アミノ酸系

グルタミン酸

トマト

昆布

チーズ

核酸系

イノシン酸

かつお節

肉

煮干し(いりこ)

グアニル酸

干ししいたけ

昆布に「グルタミン酸」があるように、肉や魚(かつお節や煮干し(いりこ)など)には、「イノシン酸」といううま味成分が含まれています。昆布のグルタミン酸は、イノシン酸と合わせて食べると『うまみの相乗効果』によりうま味成分が2倍以上に上昇し、飛躍的においしく感じられるようになります。

自社試験では、グルタミン酸とイノシン酸を1:1で混合した時に最もうま味が向上し、グルタミン酸単体の値と比較して2.8倍向上することがわかっています。 ※くらこん調査

自社試験では、グルタミン酸とイノシン酸を1:1で混合した時に最もうま味が向上し、グルタミン酸単体の値と比較して2.8倍向上することがわかっています。 ※くらこん調査

干ししいたけに多く含まれるのは「グアニル酸」といううま味成分です。イノシン酸と同様に、グルタミン酸と合わせることで『うま味の相乗効果』が起こり、よりおいしく感じられるようになります。

だしに使うしいたけは「生」ではなく「干し」しいたけですが、グアニル酸は干す事によって増加するため、干ししいたけが使われるのです。

「うま味」は、世界でも「UMAMI」と呼ばれ世界共通言語となっています。日本にある「昆布と鰹」という組み合わせのように、世界中でもうま味の相乗効果は活用されています。

昆布も日本だけでなく、中国・韓国・ロシアなどでも食べられています。最近では日本食ブームからアメリカやヨーロッパでも注目されるようになりました。

昆布

(グルタミン酸)

かつお節

(イノシン酸)

煮干し(いりこ)

(イノシン酸)

干ししいたけ

(グアニル酸)

トマト

(グルタミン酸)

玉ねぎ

(グルタミン酸)

にんじん

(グルタミン酸)

肉

(イノシン酸)

白菜

(グルタミン酸)

長ねぎ

(グルタミン酸)

鶏肉

(イノシン酸)

帆立貝柱

(イノシン酸)

和食はもちろん、様々な料理を美味しくするのに欠かせない出し昆布。しかし、「美味しさ」は感じ方が人それぞれで異なるため、伝えるのが難しい・・・。

そこで登場したのが「味覚センサー」。この装置によって、昆布の力を数値で「見える化」しました。

うま味やコク、深みなどをデータで証明することで、もっとわかりやすくその魅力をお伝えしていきます。